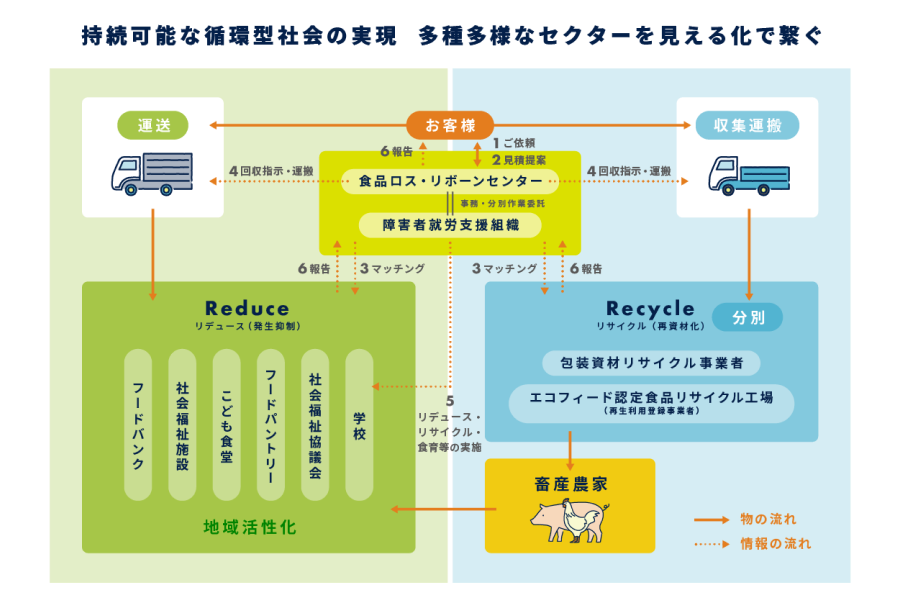

エコフィードの普及について

食品ロス・リボーンセンターでは食品ロスを利用して作られる牛や豚や鶏のエサエコフィードを推進しています。

エコフィードとは何か皆さんに知っていただき、エコフィードを通じた食品ロスの削減と食の循環が広がるよう普及活動を行っています。

エコフィードとは

エコフィードとは、“環境にやさしい(ecological)” や “節約する(economical)” などの意味の

“エコ(eco)” と、“飼料/エサ (feed)” を合わせた造語です。工場などで食品を作る過程で出る

副産物やくず、食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」などを、再加工した家畜用のエサ どんなものが使われているの? を指します。リサイクル飼料ともいいます。

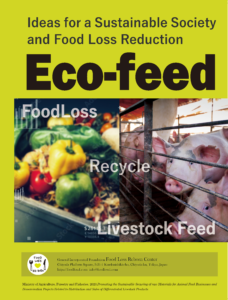

エコフィードパンフレット英語版

はじめてエコフィードを知る海外の方向けに英語版のパンフレットも制作しました。

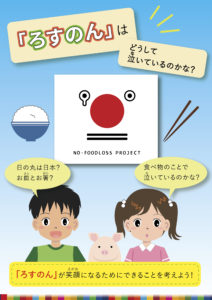

エコフィードと食育事業

食品ロス・リボーンセンターでは、備蓄食品の活用をきっかけに栄養士さんの協力で、学校給食での食をはじめました。

そして、2020年からはエコフィードで育った豚肉を学校給食で提供し、エコフィードを通じて食品ロスを学ぶ食育の活動を開始しました。

エコフィードの豚肉を食べることで、私たちが食べられなかった食品ロスからリサイクルして作られた餌で、それを食べて育った豚のお肉を実際に食べ、食の循環を実際に体験することで、子どもたちにリアルに食品ロスを自分ごととして考える機会を提供することを目的としています。

2021年度からは、エコフィードを通して食の循環とSDGsを学ぶ教材として食育のエキスパートである藤本勇二先生(武庫川女子大学教育学部教育学科准教授)に監修を依頼し、教材と教材の活用動画を制作し、多くの小学校で活用いただいています。

教材の活用動画では、押しつけでない自発的な学びをひきだす食育の進め方やエコフィードを取り上げることで、子どもたちにとって身近で理解しやすい食品ロスから環境問題へ視野を広げ、課題に取り組む人々の活動から地域やキャリア教育へ広げていく活用の仕方などをお話いただいています。

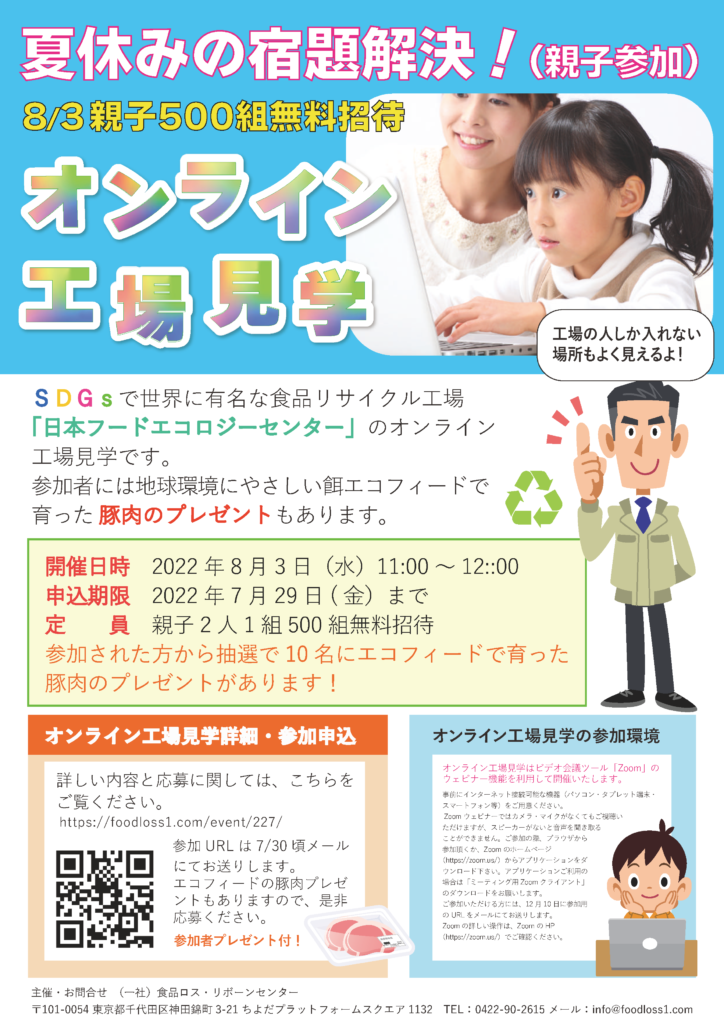

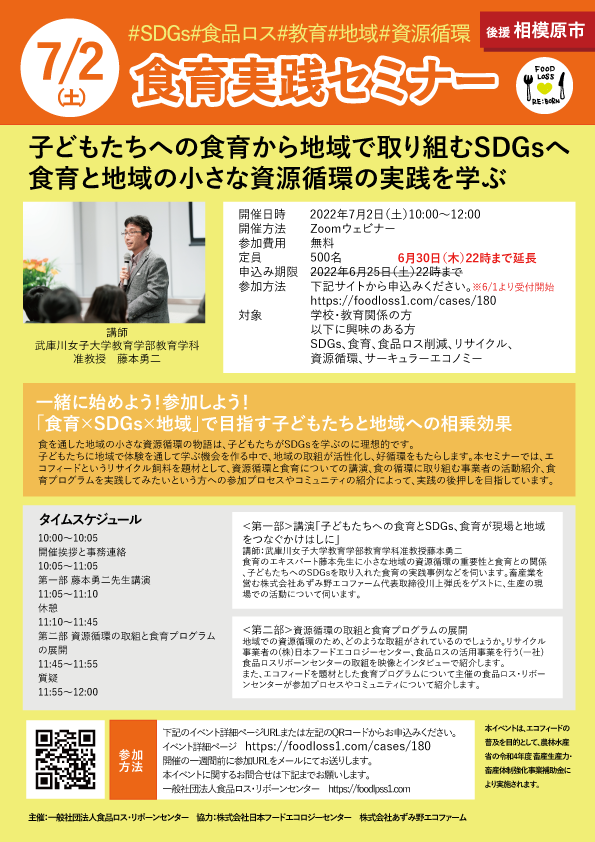

オンライン工場見学や食育セミナーの開催

食育を通してエコフィードの普及と食品ロス削減をすすめるため、食育セミナーやオンライン工場見学の開催といった形での普及活動もしています。

セミナーでは、藤本先生の講演や食育の実践例やエコフィードに関わる事業者の方を交えたパネルディスカッションなど、関心・理解を深めるとともに実践に役立つ内容で、エコフィード・食品ロス問題に取り組みたいと考える方たちをサポートし、共感を広げることを目的としています。

また、親子向けにはエコフィードを製造するリサイクル工場のオンライン工場見学も開催し、エコフィードと食品ロスの問題について、ご家庭でも話題にする機会につなげています。

農林水産省「飼料化事業者の持続的な原料確保の促進及び差別化畜産物の流通・販売に係る普及事業」

エコフィードの普及啓発事業は農林水産省の「飼料化事業者の持続的な原料確保の促進及び差別化畜産物の流通・販売に係る普及事業」により実施されてきました。

実施事業の内容や成果についてはこちらの報告書をご覧ください。

- 令和5年度(2023年度)報告書

- 令和4年度(2022年度)報告書

- 令和3年度(2021年度)報告書

- 令和2年度(2020年度)報告書

- 令和元年度(2019年度)報告書

エコフィードを支える人々

食品排出事業者の方、リサイクラー、畜産業者の方、学校関係者の方々など、食品ロスの問題やエコフィードの活用に取り組む活動を紹介していきます。

準備中

エコフィードに関心を持っていただいた方へ

食育に関するコミュニティを開設予定です。

ご興味のある方はお問合せフォームからご連絡ください。

リサイクラーや畜産農家の方、小売業の方、エコフォードやエコフィードの豚肉を取り扱いたいといった相談がありましたらご連絡ください。

エコフィードの食育に関心のある方

教材をご希望の方はこちらのフォームからお問合せください。